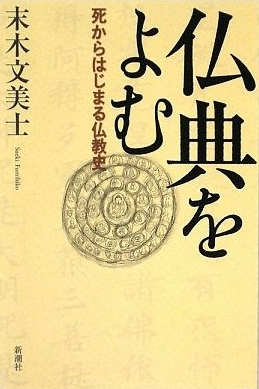

●阿修羅展が人気で連日相当の人出があると聞いていますが、仏教に関心がなくても仏像には興味を持っている人が多いと思います。あの美しい顔形をした姿は確かに魅力に満ちたものです。以前、興福寺を訪れたときに見た印象は強く残っています。八部衆像と十大弟子像を薄暗い堂の中に安置したその雰囲気は、今回の展示からは受け取ることはできないと思います。あるべき所にあって、仏像も生きていると思うのです。今回の展示会の新しい試みとして、仏像を360度すべての方向から見ることができるようにしています。この売りで今回の展示会は成功しているのでしょう。しかし、混雑する中で果たして、本当にその姿に出会えるか疑問を感じます。見に行った人たちのコメントが連日のように新聞報道されていますが、感動のコメントのみで、他の意見を述べるのを見たためしがありません。これも少し納得がいかないところです。しかし、東京という身近で見ることができるということに意味があるのかもしれませんね。 宗教というものには無縁で過ごしてきたつもりでしたが、どういうわけか仏教には惹かれるものが常にありました。仏教が宗教のひとつであることは認めるにしても、他の宗教にないものを持っているように思えたからです。宗教というよりも哲学に近い存在だったからかもしれません。最近、ひとつの本を手にしました。末木文美士(Sueki Fumihiko)さんの「仏典をよむ(死からはじまる仏教史)」(新潮社)です。末木さんは仏教学の専門家であり、多くの仏教関係の本を書かれています。特に鎌倉仏教と近世の仏教変遷史に力を入れられています。仏教の全体像を知らないぼくにとって、この本は願っても無い本でした。ブッダの死から始まる仏教の変遷を仏典を読み解くことによって明快に展開しようとしています。仏典の基本として、はじめに長阿含経の中の「遊行経」をまず第一に取り上げています。これはブッダの遺言というべきものです。末木さんはこの仏典を偉人化されたブッダではなく、人間としてのゴータマ・シッダルタの記録としての価値を見出しています。後世になって、祭り上げられてしまったブッダには、もはや人間としての姿はなくなっています。そいう意味で、はじめの人間としての姿を見たいというのは誰しも同じではないでしょうか。そういう意味で末木さんの出発点は正しいと思います。生老病死に苦しむ人間の姿があって、はじめて仏教が立ち現れるわけです。何もないところにいきなりすごい思想が現れるはずはありません。遊行経を始まりとして、その後、仏教は思わぬ展開をしていくことになります。仏教というひとつの教え(法)を受け継いでいくのであれば、その教えを代々伝えていけばいいわけですが、仏の遺骨を納めた仏塔が、その崇拝の対象になったりするのです。  これはキリスト教でも同じと言えるでしょう。宗教といわれる物はどうしてもそういう過程を経てしまうのでしょうか?こういう過程に対してはぼくとしては受け入れがたいことなのですが、それはさておいて仏教史は、その疑問に答えるように種々の展開をしていくことになります。教えの意味を深く突き詰めていくということで、いろいろな経典が現れることになります。大乗仏教ということばを聞いた事があると思います。『大乗というのは、大きな乗り物の意であり、従来の仏教を小さな乗り物を意味する「小乗」と蔑視して、自らの立場を宣伝するようになった。「小乗」が自分の悟りのことだけを考える自利の立場であるのに対して、「大乗」は他者の救済を含む自利・利他の立場だというのであり、菩薩の実践を積極的に主張するように』なります。そして、仏教の特異性は、仏をゴータマ・シッダルタ一人としないで多数出現させて、それぞれの仏がそれぞれの世界を指導しているという多数世界を考え出したことです。こういう発展をしてきたおかげで、阿弥陀仏というような新しい仏を出現させることができたわけです。宗教は、つきつめれば、人を幸せにするためのものですから、目的に応じていろいろな仏を出現させ、それを信じることによって、今、あるいは、死後の幸せを得ようとするものです。 これはキリスト教でも同じと言えるでしょう。宗教といわれる物はどうしてもそういう過程を経てしまうのでしょうか?こういう過程に対してはぼくとしては受け入れがたいことなのですが、それはさておいて仏教史は、その疑問に答えるように種々の展開をしていくことになります。教えの意味を深く突き詰めていくということで、いろいろな経典が現れることになります。大乗仏教ということばを聞いた事があると思います。『大乗というのは、大きな乗り物の意であり、従来の仏教を小さな乗り物を意味する「小乗」と蔑視して、自らの立場を宣伝するようになった。「小乗」が自分の悟りのことだけを考える自利の立場であるのに対して、「大乗」は他者の救済を含む自利・利他の立場だというのであり、菩薩の実践を積極的に主張するように』なります。そして、仏教の特異性は、仏をゴータマ・シッダルタ一人としないで多数出現させて、それぞれの仏がそれぞれの世界を指導しているという多数世界を考え出したことです。こういう発展をしてきたおかげで、阿弥陀仏というような新しい仏を出現させることができたわけです。宗教は、つきつめれば、人を幸せにするためのものですから、目的に応じていろいろな仏を出現させ、それを信じることによって、今、あるいは、死後の幸せを得ようとするものです。末木さんは仏典として以下のものを取り上げています。 遊行経、無量寿経、法華経、般若心経、摩訶止観、碧巌録。 日本の経典としては、まず景戒の「日本霊異記」を仏典ではありませんが取り上げています。 そして、最澄の「山家学生式」、空海「即身成仏義」、親鸞「教行信証」、道元「正法眼蔵」、日蓮「立正安国論」と続きます。 最後のハビアンの「妙貞問答」は、仏教批判の書として取り上げています。 それぞれの仏典には、その人独自の視点があり、どこをどう掘り下げるかによって、違った教えになるかを目の当たりにします。浄土、空、密教、禅と仏教の多彩な変遷史を、薄い本でありながら、筆者独自の視点でよくまとめていると思います。 |

| 記:2009/5/19 |