●最近ある本をもういちど読みなおしてみた。もう30年以上も前になる本であるが、忘れていたことを思い出させてくれた。「星のふるさと」という、鈴木壽壽子さんが書かれたもので、B6版110ページ足らずの小冊子だ。前々回の火星大接近(1971年8月10日 最大視直径24.8秒角)のころ、はじめて口径6センチの経緯台を手に入れた当時40歳の主婦が火星のスケッチに挑戦した記録である。火星観測は少なくとも15センチ以上の望遠鏡が必要と言われていただけに、まったく無謀な挑戦と思われていた。鈴木さんは、細かなことを得意としていたということもあったのだろうが、書かれたスケッチはとても6センチでとらえたものとは思えない見事さである。ひとつひとつていねいにコメントをつけてスケッチをしてあった。 いまの時代、6センチの望遠鏡を子供に与えても喜ばない。少なくとも100mm以上が標準だろう。でも待てよと思った。いくら大口径の望遠鏡を持っていても、経験をつまない限り良く見えてはこない。ベテランに見えるものが、はじめての人には見えないことなど多々ある。 |

|

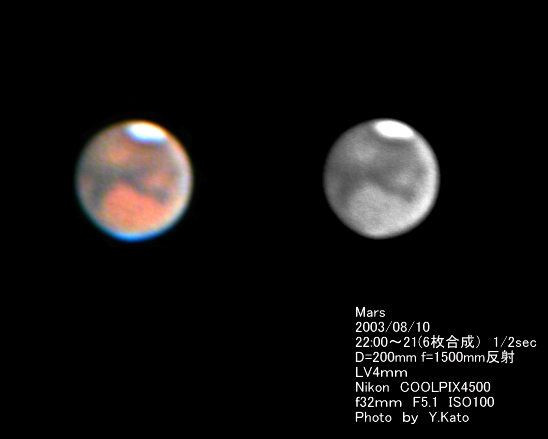

| (上図)火星の南極冠、子午線の湾、大シルチスなど、小望遠鏡のスケッチとは思えない正確さで描かれている。右のシミュレーション図と照合してみると良く分かると思う。 |

●鈴木さんの文より ●鈴木さんの文より「百六十六倍に拡大された私の火星は、ビーズのようにポツンと小さい。それでいて、いざスケッチをはじめると、静かなトーンを持つ暗斑は、幾山河の広がりを感じさせる。このふしぎな小ささが「満月の大きさ」なのであった。」 |

| ●スケッチを続けることによって、ものを良く見るようになり眼も鍛えられていく。最近は写真、とくにCCDばやりのため苦労せずに見えなかったものを眼の前に見せてくれる。これで本当に良くものを見ているのだろうか?本当はもっと見えている場合も多い。写真はある露出時間内の像の合成であって、一瞬の現象をとらえていない。肉眼はその点、もっとリアルタイムでものをとらえている。空気のゆれの合間をぬって、ものを見極めることができるのである。もっと眼での観測を楽しむべきだろう。鈴木さんのエッセイの中でこんなことを言っている。 |

| 「口径6センチの小さな望遠鏡が、この夏私に見せてくれたものは、小さなオレンジ色の火星の世界。南極冠とサバ人の湾と、大シュルチスとヘラス大陸。でも、たったそれだけだったろうか。 直径6センチの小さなレンズが、力一ぱい私の心に投影していたのは、銀色の月をつれて、真暗な真空に浮かんで自転する地球の、小さな星である姿と、かけがえのないすばらしさではなかったのだろうか。視野の火星が遠く小さくなってゆくにつれて、青と白とに輝いた地球の姿が、次第に大きく心の中に浮かび上がってくる。息づくように渦巻いている雲を透して、日本の島々が、私たちの街が・・・。」 鈴木さんは公害がひどかった四日市で、1972年の四日市公害訴訟原告全面勝訴という中での火星そして宇宙ひいては自分の記録を刻み付けたのである。 |

|

| ●今年の接近のときの写真と比べてもらうと、一層スケッチのすごさを感じずにはいられない。この一冊の本との出会いが火星との初めての出会いでもあった。当時、ぼくの眼には、極冠の他には模様らしきものは見えなかったのを覚えている。今でこそCCDカメラの発達で火星の姿も比較的容易に捉えることができるようになったが、眼が基本であることを決して忘れてはならない。そして観測の背後には、ひとつひとつその人の思いが込められていることも心に止めておいてもらいたい。たかが火星、されど火星である。 |