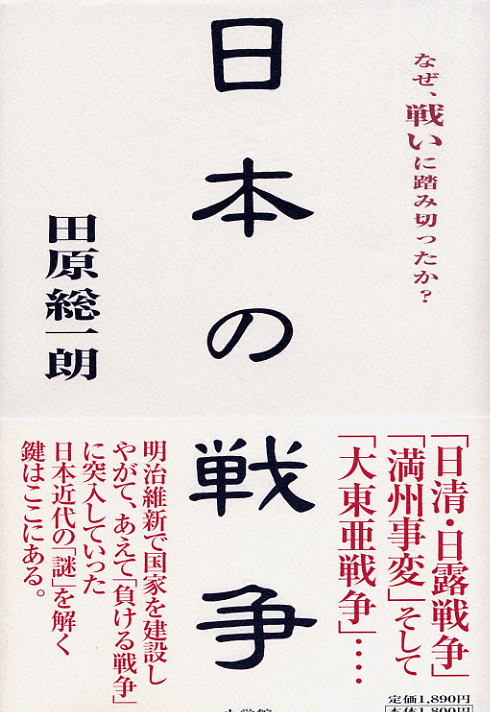

●ぼくは戦後生まれである。所謂ベビーブームの時代に生を受けているので戦争を知らない。今流に言えば団塊の世代である。学校で歴史として習うものは外面的な動きを追っているのでそこには人間が現れてこない。そのため踏み込んだ歴史認識を持つことが難しい。そのためもっと人間を語ってくれるものはないかと本を探していたときに一冊の本を手にした。田原総一朗の「日本の戦争」だ。「なぜ負けるのが分かっている戦争に突入していったのか」という疑問からこの本が書かれている。幕末から終戦にかけての歴史の裏側ともいえる点に、残っている資料や学者へのインタビューを通して日本の歴史を描こうとしている。1931年の満州事変から日中戦争を経て1945年のポツダム宣言受諾による無条件降伏に至るまでの約15年間にわたる戦争を、総称して十五年戦争と呼ぶことがある。鶴見俊輔が1956年にこの言葉を使用したのが最初とされているが、途中4年ほど戦争が途切れた期間もあり、この言い方に異を唱える人も多い。十五年戦争では、日本において軍、民間人あわせて300万人の犠牲者が出た。それにもまして中国においては2000万人もの死者・負傷者が出た。1932年の上海事変では6000人以上、1937年の南京大虐殺では数10万人の人々が殺されたと言われている。アメリカにおいては、太平洋戦争期、主に軍人に9万人の戦死者を出している。 この本の中で天皇や東条英機などの戦犯を擁護しているのではないかと思える箇所も多々あって、本当にそうだったのかと疑いたくなる文が散見されるが、それを差し引いて批判的に読んでみると歴史の過程が浮かび上がってくる。昭和天皇は最後まで戦争に反対だったとか、陸軍の満州・中国での暴走、近衛文麿首相の精神的弱さなどは確かにその通りだと思える。明治に制定された大日本帝国憲法では天皇は最高の位置(主権)にあると規定されているが、美濃部達吉の天皇機関説が述べている通り、他で討議された問題を最終的に天皇が賛意を表すだけの形式的なものになっていた。決定機関は別にあって、アメリカ開戦の決議をする最後の御前会議(天皇が臨席し、国の重要な政策を閣僚・元老などと共に決定するために開催される会議の通称である。そして、この御前会議で天皇が決定することは「聖断」として高い権威を持った)においても天皇は戦争に不快感を表しながらも自分の意見を述べることはなかった。それ以前、昭和天皇は「この草案は、戦争が主で外交が従ではないか」と非難し、「四方の海、みなはらからと、思う世に、など波風の、立ちさはぐらむ」と、かつて明治天皇が作った和歌を読んで、平和愛好の意思を示したにもかかわらずである。天皇が自分の意見を述べたのは戦争終結の決断をしたときだったのだ。天皇自身もっと自分の意見を公然と述べていれば戦争は起こらなかったと言える。時代に流されたということなのか。当時民衆を煽るとしか思われない言葉が高々と掲げられ一人歩きしていた。そしてそれは日本のアジアへの侵略の言い逃れでもあったと言えるだろう。アジアの開放のために日本が先頭に立って戦争をしているという意味合いを込めて。

戦争回避の機会は何度もあったことが本を読んでいるとわかる。そのたびに陸海軍、各省庁は自分の部署の保全に勤めて最終的には時代の動きに流されてしまったというのがどうも真相らしい。こんなことで戦争を起こされ植民地化された国はたまったものではない。 中国や韓国での日本批判が昨今激しい。そんなときだから、過去の日本が辿ってきた道をもういちど検証し、お互いに共通の認識を持つ必要があると思う。

|

|||

| 記:2006/10/3 |